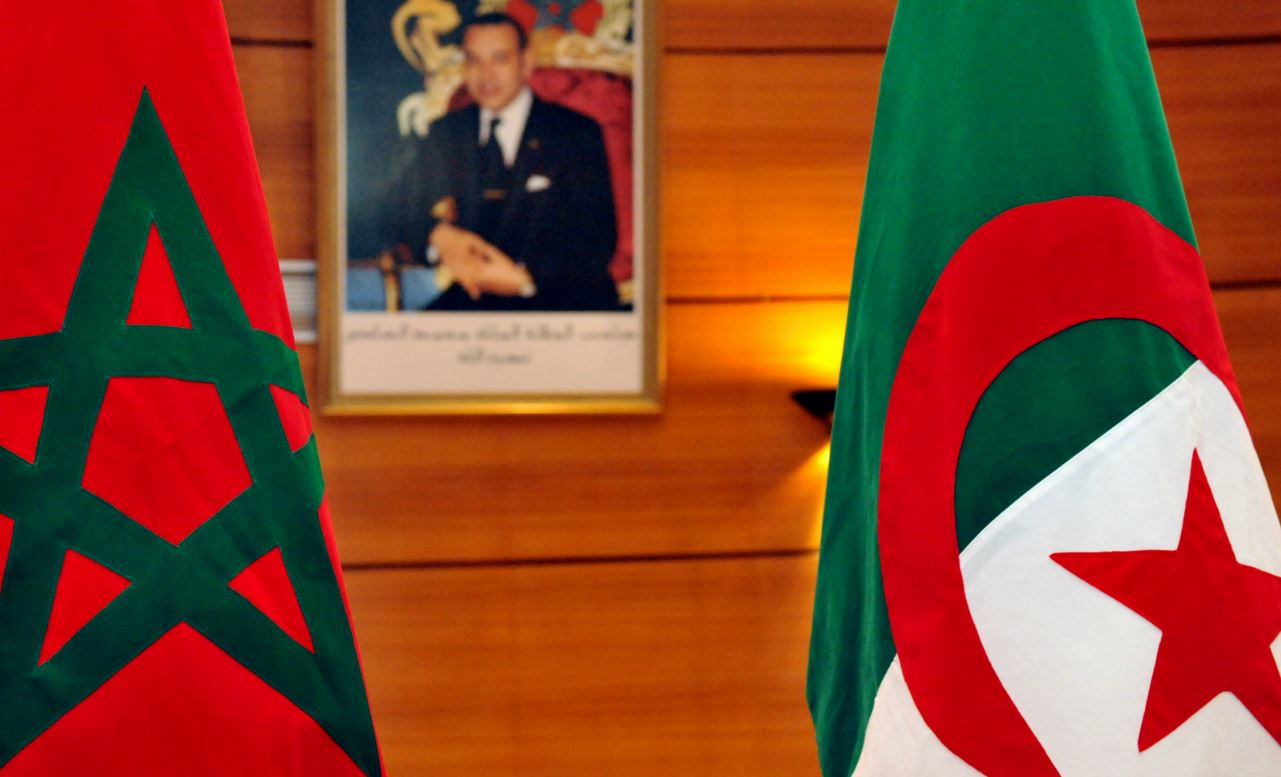

Depuis l´occupation de la France de notre voisin, l'Algérie en 1830, les relations Maroco-Algeriennes se sont installées jusqu´au jour d´aujourd´hui dans l'incompréhension, les malentendus, voire une suspicion permanente.

En effet, tout a commencé avec l’appel au Jihad par l’émir Abdelkader et le choix de la population de Tlemcen de prêter allégeance au sultan marocain Moulay Abderrahmane qui s´est engagé à soutenir et à défendre la résistance algérienne.

Un soutien qui génère le 14 aout 1844 la bataille d’Isly où l’armée marocaine essuie une sévère défaite face aux français qui ne renoncent à marcher sur Fès, la capitale du royaume, que sous la pression de la Grande Bretagne.

Un mois plus tard, c´est l’accord de Tanger du 10 septembre 1844, qui contraint le Maroc à accepter non seulement l’autorité française sur l’ensemble du territoire algérien, mais également l’empêchement de toutes opérations de résistance à partir du territoire marocain.

Cet état de fait est perçu par nos frères algériens comme une trahison, alors que les marocains le considère comme un acte de pragmatisme, qui tend à éviter une deuxième confrontation avec l´armée française, dont l´issue serait catastrophique. En tout cas, ces éléments historiques, ne plaident, ni pour l´imputation de la catastrophe d’Isly à l’émir Abdelkader, ni à la conclusion hâtive de la trahison du sultan marocain.

Avec la lutte pour l’indépendance contre l´occupant français, on constate enfin une sorte d´entente et de solidarité entre les deux mouvements.

Mais lorsque les nationalistes marocains décident d´entamer les négociations pour l´indépendance et l´abandon de la lutte armée, les leaders du FLN crient à la trahison et accusent le Maroc d´avoir brisé « le pacte » pour la poursuite de la lutte jusqu’à la libération de l’Algérie.

De leurs côtés, les nationalistes marocains y voient un acte de pragmatisme politique destiné à accéder à l´indépendance et éviter une guerre totale éminente.

L’affaire du détournement le 22 octobre 1956 de l´avion marocain qui transportant des leaders du FLN de Rabat vers Tunis vient brouiller encore plus les relations entre les deux voisins. Un coup dur pour la résistance algérienne qui impute la responsabilité à Moulay Hassan, alors prince héritier.

Avec l´indépendance des deux voisins, le fossé s’est approfondie d´avantage. C´est parce que les deux pays sont : l´un un pays socialiste tourné vers le bloc de l’Est, et l’autre une monarchie adossée à l’Ouest. Ils rêvent légitimement d’un côté comme de l’autre d’un leadership régional. D´autant plus que l´héritage des frontières coloniales va constituer une vraie problématique, laquelle va générer en 1963 ce que l´on appelle « La guerre des sables ». Un drame qui est perçu par les responsables algériens comme une agression du Maroc « hégémonique », alors que le Maroc considère le tracé frontalier comme une injustice qui a privé le pays de larges territoires spoliés par la France qui se considérait comme « chez-elle » en Algérie voisine.

S´en suivent des accusations de part et d´autres. En effet, l’Algérie accuse le Maroc d’encourager les velléités indépendantistes en Kabylie, alors que ce dernier accuse Alger de soutenir les opposants du régime de Hassan II.

Avec la question de Sahara marocain et la naissance du POLISARIO, le régime algérien en voit là, une occasion pour réaliser son rêve d’étendre sa « révolution » à travers le POLISARIO vers le Maroc. La même affaire va aussi servir au roi Hassan Il d´unir et resserrer les rangs autour de son trône qui venait d’être secoué par deux tentatives de coups d’États.

Aussitôt, le régime algérien s´installe dans une sorte de guerre froide unilatérale et commence à financer, armer et entrainer le POLISARIO, faisant de cette question sa cause première.

Avec la fermeture des frontières, le régime algérien s´emploie à encercler le Maroc en essayant de le couper de ses racines africaines, croyant ainsi le laisser face à l´atlantique et la méditerranéenne.

Le seul espoir réel de voir les relations entre les deux voisins s´améliorer, voire se normaliser a été la nomination de Boudiaf en janvier 1992 en tant que président de la république algérienne, s´il n´aurait pas était assassiné le 29 juin de la même année par un sous-lieutenant de l’armée algérienne.

Aujourd´hui encore, le régime algérien voit d´un mauvais œil, l´établissement des relations entre le royaume et l´État d´Israël. Il s´empresse de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc et d´interdire son espace aérien aux avions marocains. Il essaye aussi de présenter les accords de coopérations avec Israël, non seulement comme une menace contre l´Algérie, mais également comme une trahison, alors que presque la moitié des États arabes ont normalisé leurs relations avec l´État hébreux. Pourtant, il est clair qu´en mettant tout en place pour étouffer et isoler son voisin, le Maroc, le régime algérien a fini par le pousser dans les bras d´Israël.

Alors pourquoi cet étonnement ?

Mais force est de constaté que, ce qui sépare le Maroc et l’Algérie, n´est ni aussi énorme, ni aussi terrible que l’immense fossé qui séparait la France et l’Allemagne. Et personne aujourd´hui encore, n’est prêt à oublier les ravages des guerres napoléoniennes et hitlériennes qui ont causé la mort et le déplacement de millions de personnes.

Mais, malgré toutes ces tragédies et ces souffrances, la France et l´Allemagne ont pu surmonter les guerres et les massacres du passé et ont fini par trouver la voie de la raison pour s´unir pour le meilleur. Cela fait d´eux aujourd´hui, économiquement, politiquement et culturellement les meilleurs amis et partenaires du monde.

Alors, pourquoi le Maroc et l’Algérie n´empruntent-ils pas la même voie ? Pourquoi campent-ils, chacun sur sa version de l’histoire, sur sa vérité et son droit ? Pourquoi de part et d’autre, continuer à léguer ces vengeances en « héritage » aux nouvelles générations ? Car ni le Maroc ni l’Algérie ne sont cette caricature décrite par la propagande des responsables des deux pays.

A partir de là, qu’est-ce qui empêche les deux voisins, qui de surcroit, ont l’avantage de partager non seulement la langue et l´histoire, mais ont également des similitudes culturelles, sociales, voire ethniques.

Vera-t-on un sursaut de part et d´autre ?

Il faut l´espérer ardemment.

Düsseldorf, le 15 décembre 2021

S. Charchira